Постановок

за лето

В 1870-х гг. в культурной жизни Санкт-Петербурга произошло важное событие. Его обсуждали в светском обществе, о нём писали в газетах. В Павловском парке около вокзала появилось здание летнего театра.

История создания

В 1875 г. на заседании Правления общества Царскосельской железной дороги директор театра «Опера-буфф» Александр Федотов предложил возвести около Павловского вокзала деревянное здание летнего театра и сдавать в аренду его труппе. Предложение было одобрено акционерами, и вскоре городское правление дало разрешение на строительство при условии, что вокруг театра будет разбит сад и местность будет содержаться «в чистоте и исправности».

План здания должен был утвердить августейший владелец Павловска — Его Императорское Высочество Великий князь Константин Николаевич Романов. Он поддержал инициативу и выделил под строительство место у Водопроводной дороги в районе Большой Звезды, неподалёку от сохранившихся и поныне Николаевских (Чугунных) ворот. Площадка была выбрана удачно: она находилась на небольшой возвышенности, что гарантировало защиту будущего театра от подтопления вешними водами. Константин Николаевич пожелал, чтобы облик здания «имел садовый характер» и был выполнен «в летнем стиле» соответственно своему назначению.

Николай Леонтьевич

Бенуа

Проект заказали Николаю Леонтьевичу Бенуа — талантливому русскому архитектору французского происхождения. Предложенный им первый вариант — бревенчатое сооружение — Великий князь посчитал слишком классическим, громоздким и дорогостоящим. Зодчий учёл все Высочайшие пожелания и спроектировал более изящное здание в модном в то время русском стиле, гармонирующее с Музыкальным вокзалом и парковым окружением.

Над фундаментом из каменных столбов решено было возвести лёгкую каркасную конструкцию и обшить её досками. Это позволило значительно сэкономить материалы, время и деньги: сметная стоимость сократилась почти вдвое и составила 40 тысяч рублей. Преобразованный проект был удостоен Высочайшего одобрения, и в августе 1875 г. начались строительные работы.

Николай Бенуа жил в Павловске и лично руководил процессом, а помогал ему племянник, инженер Михаил Андерсин. Строительство шло ускоренными темпами, в нём было задействовано 400 рабочих. Театр построили всего за девять месяцев — к 18 мая 1876 г. все работы были завершены.

Архитектура

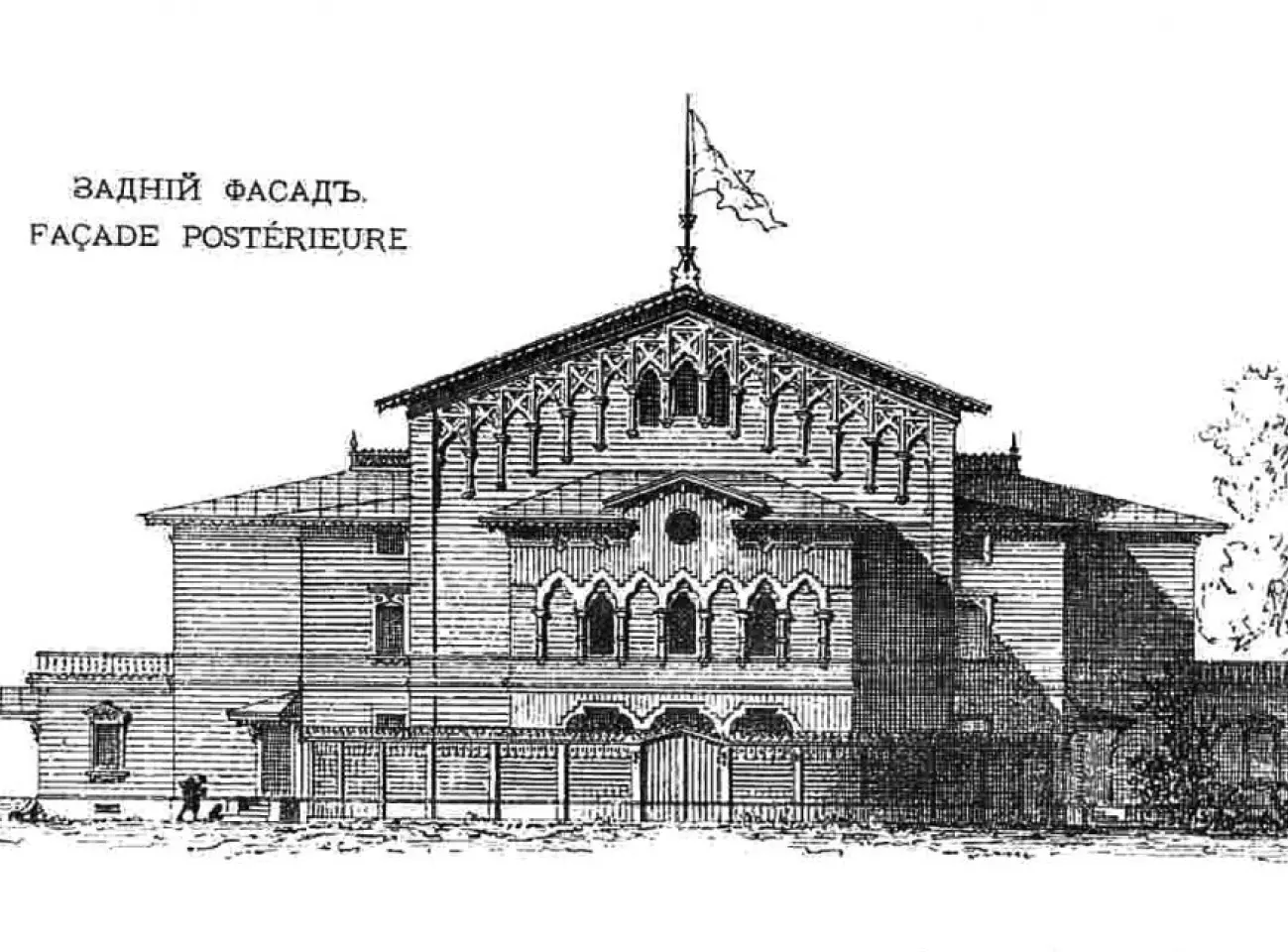

Бенуа удалось органично вписать новый театр в архитектурный ансамбль Павловского вокзала. Трёхъярусное здание длиной 50 м венчала круглая покатая крыша с вентиляционным фонарём и флагштоком. С трёх сторон здание окружали открытые галереи с резными арками и балюстрадами. Дощатые фасады, балконы и цветники были украшены фигурными столбиками, затейливыми орнаментами и зубчатыми гребнями, что придавало постройке особое изящество

Театр с большой сценой и залом на 40 лож вмещал до тысячи зрителей. Для императорской семьи были устроены просторные царские апартаменты и две ложи — Его Императорского Величества Александра II и Его Императорского Высочества Великого князя Константина Николаевича. В здание вели три подъезда: основной, императорский и служебный. На прилегающей площади была устроена стоянка извозчиков.

Кровля была обшита толем — специальным просмолённым картонным покрытием — чтобы во время летних дождей шум от падения капель о железную крышу не заглушал голоса актёров. Для уменьшения звукопроводимости при возведении стен использовалась засыпная система — пространство между досками перекладывалось брусками и заполнялось стружками. Снаружи стены были выкрашены светлой масляной краской, а внутри обивались войлоком и оклеивались тонкой тканью и обоями.

Важным условием при постройке театра была пожаробезопасность. Для этого были устроены широкие пожарные выходы, а на концах бельэтажа, во втором и третьем ярусах сооружены дополнительные лестницы. Кроме того, наготове держались 16 приставных лестниц. Театр сообщался с городским водопроводом и располагал собственным запасом воды: под потолком над сценой разместили пожарный бак на тысячу вёдер.

Летний деревянный театр в Павловске. Задний фасад. Проект Н.Л.Бенуа. 1878 г.

Летний деревянный театр в Павловске. Задний фасад. Проект Н.Л.Бенуа. 1878 г.

Как и фасады, внутреннее убранство зрительного зала было выполнено из дерева. Балконы были украшены резными перилами, парапетами и карнизами. Стены и потолок в виде обширного круглого плафона со звездчатым узором были обиты холстом с художественной росписью и декорированы вогнуто-выгнутыми профилями, пазами и рейками, оклеенными элементами папье-маше.

Над сценой по примеру Мариинского театра Бенуа поместил большие часы. По воспоминаниям его сына Александра Николаевича, механизм не успели вмонтировать ко дню открытия, и циферблат на первых порах был заменён изображением головы Аполлона в круглой раме. «Для собственной забавы» архитектор решил самостоятельно изобразить грандиозный лик древнегреческого бога, от которого расходились жёлтые лучи.

Кресла в просторном партере были обиты малиновым бархатом, а занавесом служил роскошный гобелен с изображением колоннады Аполлона и каскадом — одними из наиболее узнаваемых достопримечательностей Павловского парка.

В Павловске располагался газовый завод, поэтому выбор освещения был сделан в пользу газовых ламп. Зал освещался большой подвесной люстрой на 160 горелок, привезённой из Парижа, и множеством небольших настенных бра. Помещение хорошо проветривалось: в аванложах над каждым светильником устанавливались воздуховоды, а над люстрой в потолке было круглое отверстие, чтобы горячий воздух вытягивался в фонарь на крыше. По примеру парижской Гранд-оперы авансцена подсвечивалась газовыми рожками с «опрокинутым» пламенем. Такая система спасала актёров от невыносимого жара, который исходил бы от обычных рамповых горелок.

Открытие театра

Летний театр открылся в 1877 г., в столетний юбилей Павловска. Это стало большим событием для столицы. «Петербургская газета» писала: «Вся масса поклонников сценических торжеств явилась здесь в полном комплекте. Приехавших в Павловск было так много, что можно было наполнить три таких театра». На открытие съехалось всё светское общество: деятели культуры, представители прессы, состоятельные биржевики и знатные дамы.

По контракту помещение сдавалось в аренду труппе «Опера-буфф», и её антрепренёр Александр Федотов стал первым директором театра. Однако по окончании первого сезона он не смог выплатить полную сумму, и договор был расторгнут.

Театр возглавил Иван Петрович Батезатул. Правление дороги заключило с новым директором детальный контракт, по условиям которого он должен был заранее представлять на утверждение Великому князю Константину Николаевичу полный список спектаклей с афишами на весь сезон. Указывалось, что «характер репертуара должен быть приличен» — ставиться могли лишь пьесы, дозволенные цензурой.

Руководитель обязывался исполнять все требования и распоряжения городового правления. Устанавливался точный размер арендной платы, продолжительность театрального сезона, количество спектаклей, стоимость билетов. Отдельно утверждался список дополнительных представлений. Оговаривался даже порядок работы буфета: как и в других Императорских театрах, разрешалась торговля минеральной водой, чаем, кофе, лимонадом, фруктами и пирожными.

При строгом выполнении всех условий Батезатул имел право возобновить контракт на следующий год. Правление железной дороги, в свою очередь, отвечало за исправность газового и водопроводного устройства, обеспечивало бесплатный проезд работников театра и рекламу по всей Царскосельской линии.

Театральная жизнь

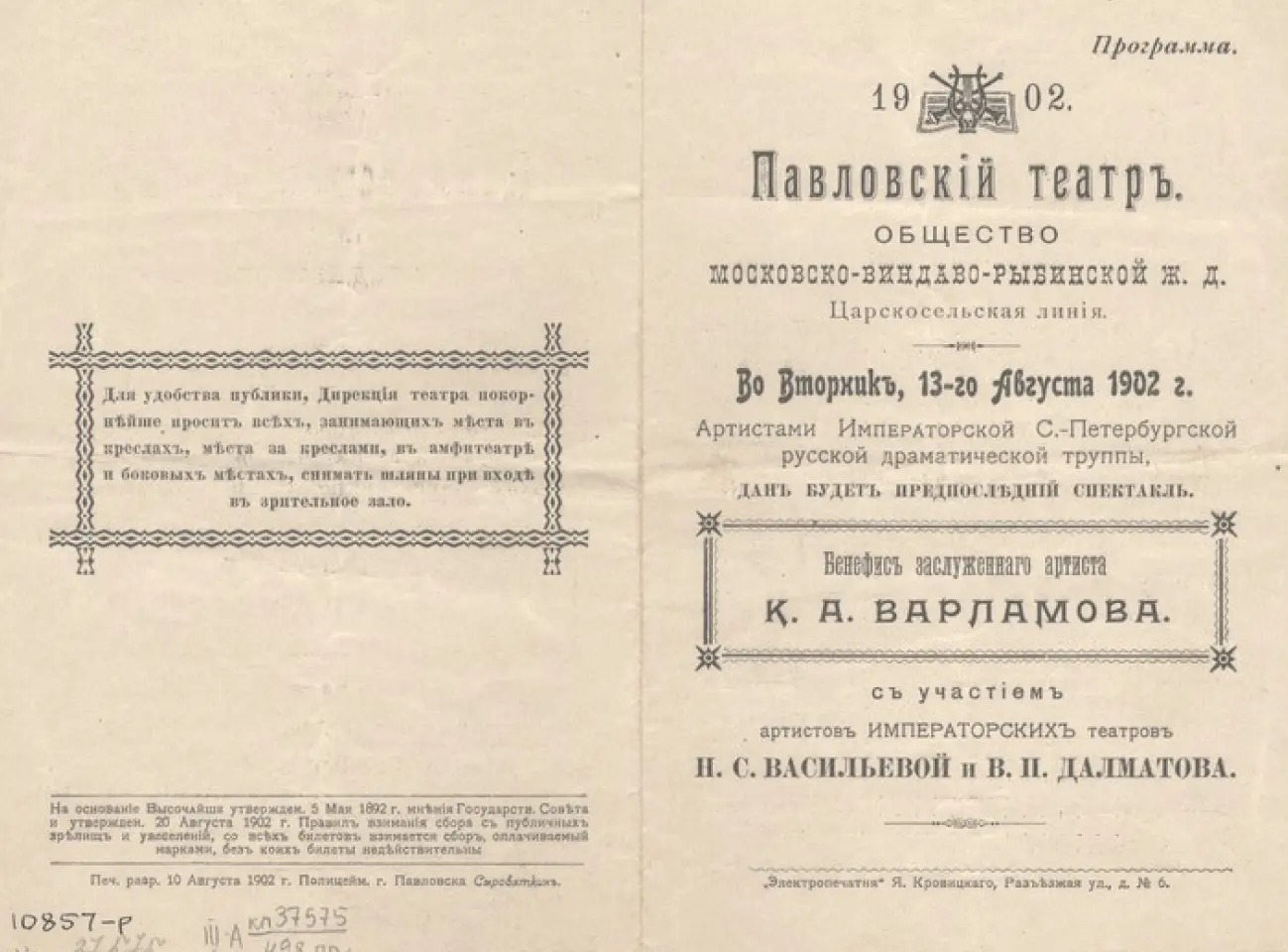

По условиям контракта, в рамках основной программы за сезон необходимо было устраивать не менее 40 спектаклей. Представления давались в восемь часов вечера по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В эти дни из города ходили дополнительные поезда.

Программа Павловского театра. Комедия «Ревизор» Н.В.Гоголя. Бенефис заслуженного артиста К.А.Варламова 13 августа 1902 г.

Репертуар театра был богат и разнообразен: на русском и французском языках ставились драмы и трагедии, водевили и комедии, оперы и оперетты. Театр обращался к произведениям русских и зарубежных авторов: Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Александра Островского, Жана-Батиста Мольера, Пьера Бомарше, Фридриха Шиллера, Александра Дюма и других.

Юбилейный сезон 1877 г. открылся 7 июня драмой «Чужое имя» и водевилем «Прежде скончались, потом повенчались», где сыграли мэтры Адольф Пригожий и Григорий Вальяно.

В основной программе была комедия А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты», трагедия Ф.Шиллера «Мария Стюарт», оперетта Франца фон Зуппе «Прекрасная Галатея». Дополнительный репертуар состоял из 75 постановок и включал, например, драму М.Ю.Лермонтова «Маскарад» и комедию П.Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Чтобы заинтересовать публику, оригинальные названия пьес часто заменялись на более интригующие. Например, «Дама с камелиями» А.Дюма превратилась в «Как живёшь, так и прослывёшь».

Популярность театра росла, публика охотно посещала представления, а среди артистов почиталось за честь выступать в Павловске. На сцену выходили лучшие актёры Императорских и частных театров. Со временем Павловский театр превратился в филиал Александринского: на его сцене играли Мария Савина, Bера Комиссаржевская, Варвара Стрельская, Вера Мичурина-Самойлова, Елена Грановская, Константин Варламов, Владимир Давыдов, Павел Самойлов, Юрий Юрьев, Леонид Вивьен и другие знаменитости. На гастроли сюда приезжали Мария Ермолова и Гликерия Федотова.

К началу XX в. культурная жизнь Павловска достигла своего расцвета. Помимо драматических представлений, в музыкально-театральном комплексе с большим успехом проходили оперные и балетные спектакли. Среди приглашённых звёзд были именитый певец Иван Ершов, талантливый виолончелист Александр Вержбилович и величайший бас Фёдор Шаляпин.

Иван

Ершов

Александр

Вержбилович

Фёдор

Шаляпин

Анна Павловна

Павлова

Здесь не раз блистала легендарная Анна Павлова — прима-балерина Мариинского театра. Её танец буквально завораживал зрителя своей лёгкостью и грацией. Восторженные современники отмечали, что Анна «не танцевала, а словно парила над сценой». В историю вошли её исполнения миниатюры «Бабочка» на музыку Ричарда Дриго и вальса Антона Рубинштейна, а её миниатюра «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса называли «вершиной пластического искусства».

Особым успехом пользовались отрывки из балета «Спящая красавица». В концертном зале менялось освещение, и под звуки волшебной музыки Петра Чайковского на сцене появлялась дива. После выступления в зале несколько секунд царила полная тишина, которая затем взрывалась бурными овациями.

В июне 1914 г. в Павловске состоялось последнее выступление А.П.Павловой в России. В том же году прославленная балерина уехала на гастроли в Англию и больше никогда не возвращалась на родину.

Эпоха перемен

Павловская культурная жизнь не прекращалась даже во время Первой мировой войны (1914–1918 гг.): в театре устраивались концерты в пользу раненых воинов и Красного Креста.

После Октябрьской революции 1917 г. вокзально-театральным комплексом управляли разные учреждения: музыкальный отдел Народного комиссариата просвещения, губернский отдел народного образования, комитет профсоюза рабочих железнодорожного транспорта, культурно-просветительский отдел Северо-Западных железных дорог.

Все учреждения бережно хранили традиции, сложившиеся в предыдущие десятилетия, и театрально-музыкальное предприятие исправно исполняло свои обязательства, принося в казну немалую выручку. Здесь всё так же гастролировали артисты Александринского и Мариинского театров, проходили постановки под музыкальное сопровождение оркестров, устраивались детские праздники.

В 1920-х гг. популярность театра вновь достигла пика. Он стал любимым местом развлечения нэпманов со всем присущим им размахом — фейерверками и ночными гуляньями. В конце десятилетия в театре стали показывать кинофильмы.

К сожалению, здание Павловского театра не сохранилось. В 1931 г. в один из августовских вечеров после последнего киносеанса здесь начался пожар. Считается, что это случилось по трагической небрежности, но поговаривали и об умышленном поджоге. Павловский краевед, историограф Царскосельской железной дороги Борис Януш в своих воспоминаниях писал, что в ту злосчастную ночь в городе «ощущалась какая‑то тревога и было многолюднее обычного».

Когда театр загорелся, растерявшийся сторож побежал за директором. Но, когда приехали первые пожарные, здание уже «пылало как огромный костёр». Очевидцы рассказывали, что зарево было видно даже на станции Оредеж — за 100 км от Павловска. С большим трудом пожарным удалось отстоять соседние постройки и Павловский вокзал. Наутро вся Театральная площадь была покрыта толстым слоем тёплого пепла, дымились догоравшие головешки.

Вскоре на пепелище театра возник городской рынок, выросли неказистые торговые палатки и сараи. Но через десять лет их, как и другие здания, включая Павловский вокзал, уничтожила Великая Отечественная война (1941–1945 гг.).

Однако слава театральных представлений в Павловске дошла до наших дней. Сегодня, когда Правительство Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» планируют восстановить здание Павловского вокзала, мы можем надеяться, что однажды будет воссоздан и театр.

После

представления

Вечера на Павловском вокзале часто завершались красочным фейерверком. Под звуки оркестра и паровозные свистки над парком расцветали огненные каскады. После этого часть посетителей отправлялась на поезде в Санкт-Петербург. А некоторые оставались в вокзальной гостинице, чтобы на следующий день позавтракать в ресторане и прогуляться по парку в ожидании нового свидания с музыкой.

Звук на Вашем устройстве

должен быть включен