1-я общедоступная

филармония

Начало музыкальной традиции

Павловский вокзал привлекал публику благодаря ресторану француза Жана Кулона. О будущей музыкальной славе этого места никто не мог и подумать. Здесь можно было услышать только военный оркестр или немецких певиц.

По традиции того времени в хорошем ресторане всегда выступали цыгане. Поэтому в Павловск пригласили московский цыганский хор Ильи Соколова с репертуаром народных песен.

С 6 по 17 января 1839 г. на Павловском вокзале играл оркестр Йозефа Германа. В то время мир «заболел» венским вальсом, и австриец Й.Герман пользовался огромной популярностью у столичной публики. Его программа чередовала серьёзную музыку, лёгкие танцы и музыкальные шутки. Этого удачного сочетания в Павловске придерживались следующие 25 лет.

После Й.Германа в Павловске выступал чешский дирижёр Йозеф Лабицкий, популярность которого не уступала Иоганну Штраусу. Репертуар оркестра Й.Лабицкого в основном состоял из его же произведений. Выступления проходили в те же дни, что и у цыганского хора — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

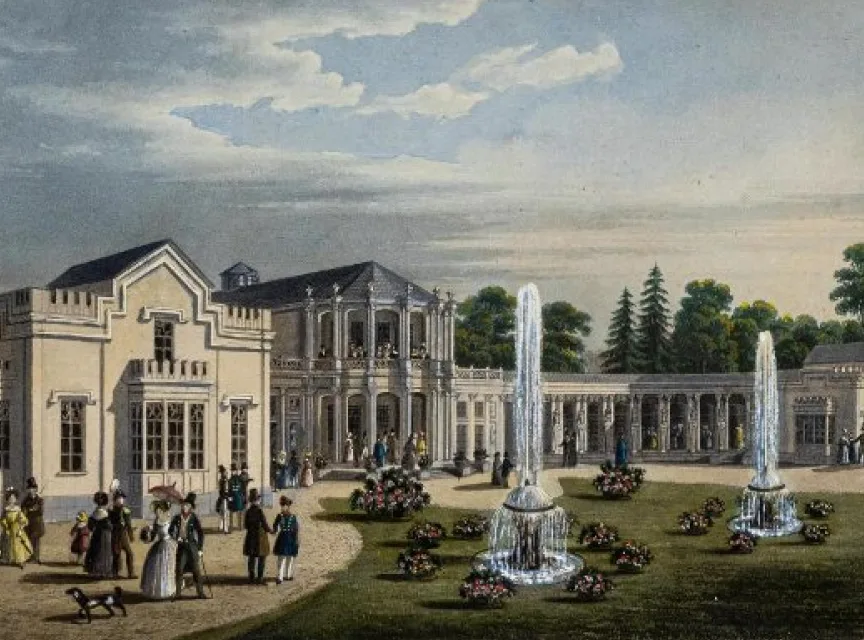

Вид на музыкальный вокзал в Павловске. «Павловскъ. Гравюры Сърякова.» 1877 г.

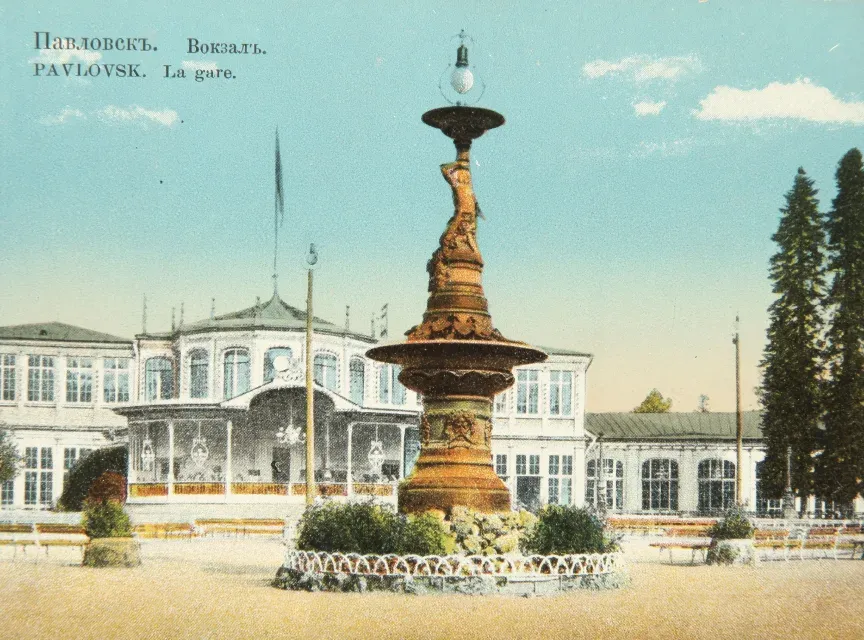

Павловский парк. Музыкальный вокзал. Санкт-Петербург: Издательство «Ришар», Издание Всемирного Почтового Союза. Начало ХХ в.

В апреле Й.Лабицкий вернулся в Карлсбад, а в Павловск вновь приехал Й.Герман из Москвы. Смена дирижёров не стала поводом к изменению программы. Исполняли всё так же в основном классику — Л.Бетховена, И.Штрауса (отца). Ближе к концу вечернего концерта музыканты по одному уходили со сцены, и на эстраде под аплодисменты оставался один Й.Герман, завершавший программу.

Сезон 1839 г. стал последним круглогодичным на Павловском вокзале, после него концерты давались только с мая по сентябрь.

В 1844 г. случился пожар, после этого Павловский вокзал перестроили. Он стал более удобным для исполнителей и зрителей.

31 августа 1844 г. здесь состоялся первый сольный концерт. Для зрителей выступил гениальный бельгийский виолончелист Адриен-Франсуа Серве.

Павловский парк. Площадь перед Музыкальным вокзалом. Санкт-Петербург: Фототипия и тип.Ф. Дресслера, Издание Общины Св. Евгении Красного Креста. Начало ХХ в.

Период

Йозефа

Германа

Й.Герман дирижировал в Павловске до 1845 г., и каждый летний сезон в репертуаре появлялись какие-либо новинки. С 1843 г. по четвергам оркестр исполнял симфонии Л.Бетховена и фуги В.А.Моцарта — в эти дни сад был забит публикой.

В 1845 г. Правление Царскосельской железной дороги разорвало контракт с Й.Германом. Тот обратился с жалобой в полицейское управление с требованием выплатить ему зарплату за текущий год. После долгого разбирательства дирижёр получил гонорар, который был заметно меньше обещанного.

Следующим дирижёром Павловского вокзала стал уроженец Берлина Иоганн Гунгль. Он расширил «четверги серьёзной музыки» до суббот. Теперь дважды в неделю в Павловске звучали В.Моцарт, Л.Бетховен, Й.Гайдн, К.Вебер, Л.Керубини, Д.Россини, Д.Обер и Ф.Мендельсон. В танцевальной программе — полька.

Поначалу новый дирижёр критике не понравился, но со временем публика благосклонно приняла его. Однако И.Гунгль, как и Й.Герман, не наладил отношения с правлением дороги, и его тоже вынудили уйти.

Картина художника Н.Шильдкнехта «Павловск. Музыкальный вокзал». Санкт-Петербург: Издательство «Ришар», Издательское товарищество «Р.Р. Голике и А.И. Вильборг». Начало ХХ в.

Музыкальный вокзал в Павловске. Гравюра. 1838–1844 гг.

С лета 1850 г. на пять сезонов дирижёром стал Йозеф Гунгль, дядя Иоганна Гунгля, военный капельмейстер. Количество концертов при нём сократилось во время Крымской войны 1853–1856 гг., но в последний сезон в 1855 г. вернулось к обычным значениям.

Иоганн Штраус (отец) — известный австрийский композитор, скрипач и дирижёр, автор 152 вальсов и 16 маршей. Кроме этого, родоначальник музыкальной династии Штраусов. В отношении детей у него было только одно условие: они не должны были учиться музыке. Тем не менее трое из них пошли по его стопам.

Старший сын композитора, тоже Иоганн, по замыслу отца должен был стать банкиром. Однако он тайно занимался игрой на скрипке. Когда это раскрылось, отец разорвал брак с женой, лишил детей наследства и много лет пытался повлиять на выбор сына.

Иоганн Штраус (сын) тем не менее пользовался в Австрии огромным успехом. В 1852 г. император Франц Иосиф I назначил его руководителем придворных балов и концертов. А в 1856 г. Правление Царскосельской железной дороги пригласило дирижировать в Павловске.

Именно в это время благодаря Иоганну Штраусу Павловск стал музыкальным центром всероссийского масштаба. Главной причиной посетить вокзал стала его концертная программа.

Миллионы — «королю вальсов»

Вместе с собой И.Штраус привёз 12 музыкантов. Ещё несколько он нанял уже в России, что было нехарактерно для иностранных дирижёров. Число исполнителей в оркестре дошло до 40 в 1861 г. Гонорар И.Штрауса был невероятен по тем временам — 22 тысячи рублей в год (около 8 млн рублей сегодняшними деньгами).

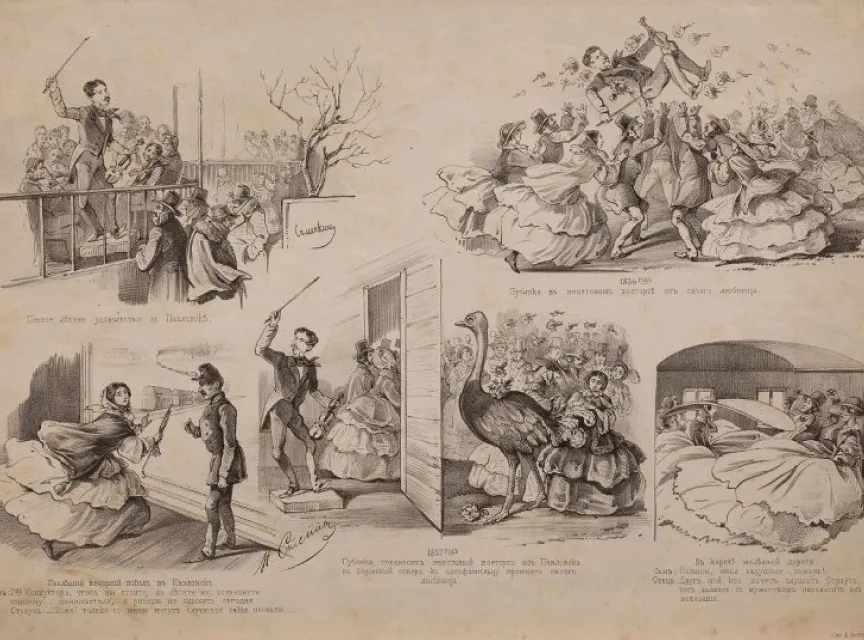

Концерты И.Штрауса в Павловске. Карикатурные зарисовки. 1857 г.

У женской части публики И.Штраус пользовался огромной популярностью. Ему прощали даже появления только к середине концерта или уход до его окончания. Кроме прочего, дирижёр нередко приплясывал на сцене. По легенде, однажды концерт завершился дракой, в результате которой оказались разбиты окна, раздавлены скрипки и растоптаны пюпитры.

В репертуаре оркестра в это время адекватное место получают русские композиторы. Исполняют произведения Александра Даргомыжского и Александра Серова, в 1862 г. вводится традиция глинкинских вечеров. Здесь прозвучали отрывки из оперы «Жизнь за царя». И.Штраус сыграл их в свой бенефис сборным оркестром из 300 человек. В 1865 г. впервые публично исполнили произведение Петра Чайковского «Характерные танцы».

Также впервые в России, но уже в 1917 г. здесь прозвучали отрывки из «Лоэнгрина» и «Фауста» Рихарда Вагнера, из опер Джузеппе Верди и Джакомо Мейербера.

Иоганн Штраус провёл десять летних сезонов в Павловске вплоть до 1865 г. Последние два года из-за проблем со здоровьем ему помогали младшие братья Йозеф и Эдуард, но публика отнеслась к ним равнодушно.

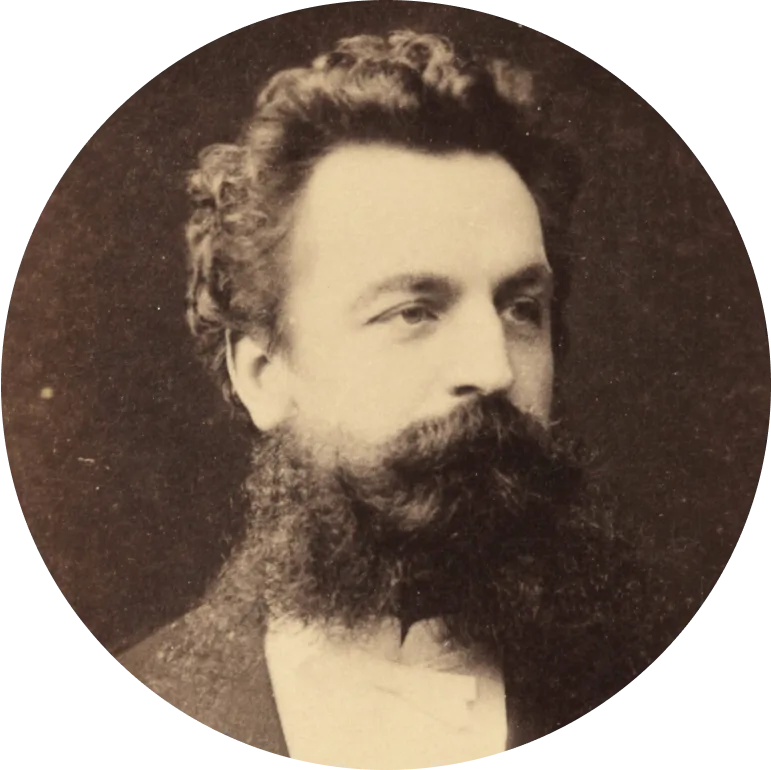

Иоганн

Штраус

У самого И.Штрауса постепенно росло раздражение своим положением

«невольничества», о чём он писал так:

«Играть каждый день перед одной и той же публикой или, вернее сказать, перед старыми бабами и подвыпившими военными ещё больше меня раздражает. Но я не смею высказать этого чувства ни перед публикой, ни перед артистами. И эта борьба заставляет меня каждый день желать последнего концерта в Павловске».

На следующий год И.Штраус отказался продлевать контракт. На сцену Павловского вокзала в дальнейшем он вышел всего несколько раз во время гастролей.

После отказа Иоганна Штрауса в 1865 г. продлевать контракт администрация Царскосельской железной дороги пригласила ему на смену братьев Лядовых.

Константин Лядов — профессор Петербургской консерватории, автор балета, романсов и музыки к водевилям. Александр Лядов — композитор бальных танцев и балетный дирижёр. Оба отказались по причине болезненного состояния. Попытка администрации привлечь на этот раз именно русских дирижёров не удалась — кандидата вновь стали искать за границей.

Выбор пал на Генриха Фюрстенау из Гамбурга. Его пригласили в 1866 г. за гонорар в 24 тысячи рублей. По контракту он должен был привезти полный оркестр из 50 музыкантов. Позднее договор продлили ещё на два года.

В Петербурге в то время стал крайне популярен так называемый каскадный жанр — фактически опереточный шансон, считавшийся фривольным. Павловск же при Г.Фюрстенау задавал классическую тональность развлечений в противовес «разнузданности» Санкт-Петербурга.

В фельетоне того времени отмечали:

«…единственное место, в котором можно прилично провести время с семейством — Павловский вокзал».

Литография. Музыкальный вокзал в Павловске. Бал по случаю 25-летия Царскосельской железной дороги. 1862 г.

При этом репертуар Г.Фюрстенау состоял как из серьёзной музыки, так и из танцевальной, хотя к тому времени увлечение вальсом уже проходило. Также чтобы усилить программу оперными отрывками, в 1867 г. администрация пригласила хор Императорской русской оперы.

В 1870 и 1873–1875 гг. обязанности дирижёра исполнял немец Беньямин Бильзе, игравший ранее в оркестре Иоганна Штрауса (отца). Оркестр Б.Бильзе состоял из 60 музыкантов, что много даже для столичных симфонических концертов. Оплата ввиду такого большого размера составляла 29 тысяч рублей.

Беньямин

Бильзе

Поначалу Б.Бильзе был принят не совсем благосклонно. Отмечали его «прусскую

дисциплину», которая отличалась от лёгкой изящности И.Штрауса:

«…в Павловске г. Бильзе, сменив Штрауса, не заменил его».

Репертуар оркестра состоял, в том числе, из произведений И.Баха, Г.Берлиоза, Л.Бетховена, Р.Вагнера, А.Рубинштейна. Часть из них исполнялись в Павловске впервые, например Девятая симфония Л.Бетховена, прелюдия и фуга И.Баха.

В промежутке между сезонами Б.Бильзе в Павловск приглашался Герман Мансфельд, оркестр которого играл во Франкфурте-на-Майне, Баден-Бадене и Касселе. Так как у него было только 50 музыкантов, вознаграждение снизили до 24 тысяч рублей. Публика восприняла замену равнодушно.

По словам газетного критика:

«Мансфельд нетерпимо повторяется в своей программе, и вообще, прослушав его только один вечер, я достаточно уразумел, почему он не пользуется у публики фавором, хотя оркестр его вовсе не дурён. Он нагоняет тоску на его слушателей».

Такое отношение было вызвано сосредоточенностью Г.Мансфельда на «учёной музыке»: его оркестр исполнял, к примеру, «Полёт валькирий» Р.Вагнера и Пятую симфонию Л.Бетховена. В репертуар включалась и лёгкая бальная музыка, и галопы, ставшие популярными в то время благодаря французской оперетте.

В 1872 г. на летний сезон вернулся И. Штраус, но, по словам газеты,

«как ни старались страстные поклонницы Штрауса настроить свои сердца на прежний лад, не могли».

Впоследствии в России дирижёр больше не выступал.

После сезонов 1873–1875 гг. с Б.Бильзе дирижёром в Павловск был приглашён француз Жан-Батист Арбан. До этого он уже несколько лет выступал в Санкт-Петербурге, снимая у Измайловского моста сад для летних концертов. Ж-Б.Арбан даже успел прославиться историей с запретом полицией увертюры Анри Литольфа «Робеспьер», включавшей «Марсельезу».

Жан-Батист

Арбан

В Павловске он дирижировал только один сезон 1876 г. Подробных отзывов о его деятельности не сохранилось, но вот характерный:

«О сочинениях Арбана не будем говорить, они ниже всякой критики. Что касается до исполнения им других вещей, то надобно признаться, что вообще у него много недостатков: берёт неверные темпы, ужасно любит барабан…».

Публика также не приняла двух следующих немецких дирижёров. Иосиф Лангенбах был приглашён на два года, 1877–1879 гг., с оркестром из 60 музыкантов и гонораром в 30 тысяч рублей. Про него говорили: «Этот преемник Гунгля и Иог.Штрауса владеет какой‑то убийственно вялой, зевоту наводящей дирижёрской палочкой».

И.Лангенбах, однако, старался включать в репертуар русских композиторов: Михаила Глинку, Александра Серова, Антона Рубинштейна, Петра Чайковского, Эдуарда Направника. Частично отсутствие интереса к нему можно объяснить начавшейся в 1877 г. русско-турецкой войной: прессе было не до музыкальной жизни.

Эрих-Мориц Пуфгольд сменил И.Лангенбаха в 1880–1881 гг. на тех же условиях относительно количества музыкантов в оркестре и вознаграждения. По четвергам он устраивал симфонические оркестры с произведениями популярных тогда немецких композиторов, таких как Йозеф Рафф и Карл Гольдмарк. Заслужил критику в газетах: его считали проходным музыкантом.

Пятнадцать лет хаотичной смены дирижёров после И.Штрауса перетекли в куда более устойчивую эпоху 1882–1903 гг. За двадцать с лишним лет в Павловске работали только четыре дирижёра.

Войтех

Главач

Войтех Главач, чех по происхождению, дирижировал оркестром в Павловске в течение пяти лет. Под его руководством произошёл переход в сторону серьёзных русских произведений.

«Обрусел» и состав оркестров: если раньше иностранный дирижёр привозил своих музыкантов, то теперь они нанимались на месте.

В стране начался подъём русского музыкального искусства. Если совсем недавно администрация симфонических собраний Императорского Русского музыкального общества с трудом выполняла обязательное требование своего же устава включать в программу каждого концерта хотя бы одно произведение русского композитора, то с начала 1880-х гг. расцвели Пётр Чайковский, Антон Рубинштейн, Эдуард Направник и более молодые таланты.

В.Главача сменил парижанин Луи Вицентини, выбивавшийся из нового ряда дирижёров краткостью своего пребывания в Павловске. Он провёл здесь только лето 1887 г.

Программа нового дирижёра частично продолжала устремления предшественника: приоритет был у французских композиторов (Г.Берлиоз, Ж.Бизе, Э.Гиро, Ж.Оффенбах, К.Сен-Санс), а русские (М.Глинка, А.Рубинштейн, П.Чайковский) занимали второстепенное место. По четвегам звучали симфонические произведения Л.Бетховена, Ф.Мендельсона, Р.Шумана.

Л.Вицентини сменил немецкий дирижёр Генрих Лаубе, пропагандировавший П.Чайковского в Германии. П.Чайковский, будучи впечатлённым усилиями Г.Лаубе во время своего визита в Гамбург в 1888 г., организовал ему ангажемент в Павловске, продлившийся четыре года — 1888–1891 гг. Г.Лаубе в России всё же отдавал преимущество немецким композиторам: Л.Бетховену, Й.Гайдну, В.Моцарту, Ф.Мендельсону, Ф.Шуберту, Р.Шуману.

Финальным номером своего последнего концерта 15 сентября 1891 г. Г.Лаубе поставил собственный марш «До свидания»: по-видимому, он рассчитывал продлить контракт, но с 1892 г. ему на смену на долгие 12 лет пришёл Николай Галкин.

Н.В. Галкин родился в 1856 г. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу скрипки, уже в возрасте 18 лет стал артистом оркестра Павловского вокзала. В 1875 г. исполнял в Берлине обязанности концертмейстера оркестра Б. Бильзе, с 1877 г. служил в Мариинском театре скрипачом и дирижёром-репетитором.

В летний сезон 1882 г. Н.В. Галкин вернулся в Павловский вокзал в качестве скрипача, а на следующий год выступил здесь как дирижёр.

Николай Владимирович

Галкин

С 1892 по 1903 г. Николай Галкин был главным дирижёром летних симфонических концертов Павловского вокзала. Его музыкальная деятельность упрочняла положение серьёзной музыки в репертуаре оркестра.

Н.Галкин родился в 1856 г. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу скрипки, уже в возрасте 18 лет стал артистом оркестра Павловского вокзала. В 1875 г. исполнял в Берлине обязанности концертмейстера оркестра Б.Бильзе, с 1877 г. служил в Мариинском театре скрипачом и дирижёром-репетитором. В летний сезон 1882 г. Н.Галкин вернулся в Павловский вокзал в качестве скрипача, а на следующий год выступил здесь как дирижёр.

Отойти полностью от «лёгкого жанра» было невозможно из-за разного состава публики. Как писала газета «Новости» в 1893 г.:

«…потому, что павловская эстрада — летняя, что она существует для публики, изрядная часть которой вовсе не желает предаваться в течение всего лета слушанию классиков».

Правление железной дороги также настаивало и на менее серьёзных развлечениях, поэтому в программе были и цыгане, и пантомима.

Н.В. Галкин, впрочем, смог добавить в репертуар как музыку классиков, так и серьёзные произведения современников. Много времени в программе уделялось П.Чайковскому, были сыграны все его крупные симфонии. Исполнялись произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Глазунова.

В эти годы в концертах Павловского вокзала выступили почти все известные представители музыкального мира. Известные петербургские солисты Софья Гладкая, Андрей Лабинский, Конкордия Антарова, Николай Кедров исполняли «Торжественную мессу» Джоакино Россини.

В 1903 г. Н.Галкин решил не продлевать контракт по состоянию здоровья. Десятилетие его дирижёрской деятельности в Павловске отметили концертом, на котором исполнялись произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Цезаря Кюи, Александра Глазунова, Анатолия Лядова, Николая Арцыбушева, Иосифа Витола и Владимира Соколова.

Николай Галкин скончался в 1906 г. в возрасте всего 49 лет. Некролог в журнале «Театр и искусство» сообщал:

«Уже заявив себя солидным скрипачом, Николай Владимирович променял артистическую деятельность на дирижёрскую. Как дирижёр он обладал энергией, ясным и точным ритмом, умел забирать оркестр в свои руки и достигал известного подъёма».

Александр

Асланов

Период после Николая Галкина и до 1910 г. не отметился чем‑то интересным. Как и ранее, сочетались классическая музыка в большом зале и лёгкие оперетки. Интерес публики к музыкальным вечерам в Павловске упал. К тому же во время революции 1905 г. посетителей концертов разгоняла полиция по надуманным причинам.

В 1910 г. в возрасте 35 лет дирижёром назначили Александра Асланова, провинциального оперного капельмейстера. Оркестр под его руководством увеличили до 75, а потом и до 85 музыкантов. По вторникам и пятницам проходили дни симфонической музыки.

Ранее оркестр формировался самим дирижёром, который получал всю сумму за сезон и распределял её между музыкантами, исходя из своих соображений. Теперь же с каждым членом оркестра напрямую заключался договор с условленной платой. Это дало возможность поднять оклады и устранить их разброс.

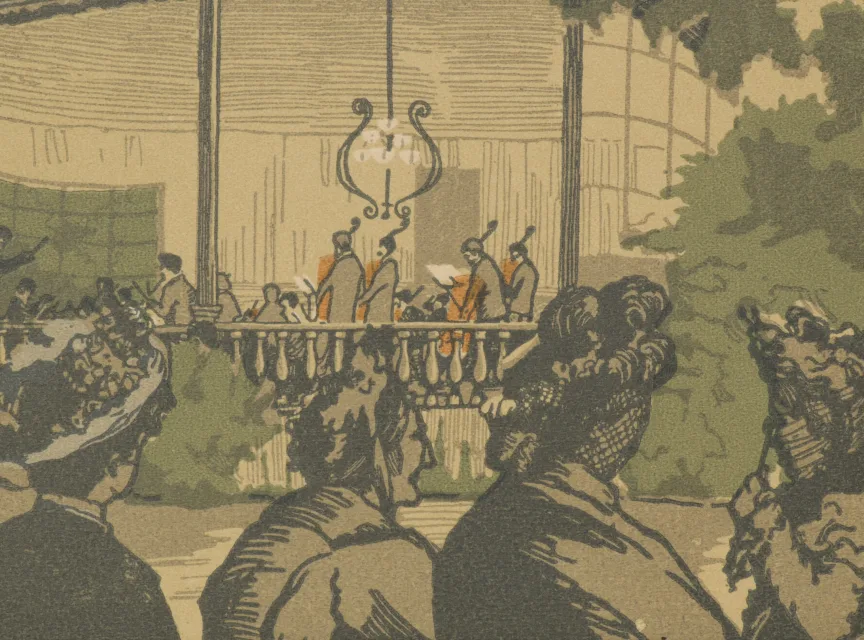

Павловск. Эстрада. Ксилография. Художник А.П.Остроумова-Лебедева. 1901 г.

Ноты. Рубеж XIX–XX вв.

С 1910 г. ежедневные концерты летом в понедельник заменили военным духовым оркестром, чтобы у музыкантов была возможность отдохнуть. В остальные же дни духовой оркестр играл в антрактах симфонического.

В 1912 г. отмечался юбилей Павловского вокзала. За 75 лет здесь прошло около 10 500 концертов, из них 600 симфонических.

А.Асланов включил в юбилейную программу произведения капельмейстеров, выступавших ранее на вокзале, — Й.Лабицкого, Й.Гунгля, И.Штрауса (сына).

В этом же году здесь выступил 21-летний Сергей Прокофьев. Всё прошло гладко, но всего через год выступление молодого композитора привело к скандалу. Публика негодовала, а критики называли С.Прокофьева музыкальным анархистом.

При А.Асланове за летний сезон проводилось от 25 до 30 симфонических концертов. Программы отражали события музыкальной жизни: были посвящены памяти Николая Римского-Корсакова, Милия Балакирева, Антона Аренского, Эдварда Грига. Проводились вечера Ференца Листа, Рихарда Вагнера, Петра Чайковского. Впервые появились произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Рейнгольда Глиэра, Владимира Ребикова.

За 75 лет программа Павловского вокзала эволюционировала. Она прошла путь от развлекательной танцевальной музыки для увеселения посетителей до серьёзного концертного наполнения. Эстрада Павловска сыграла немалую роль в развитии и совершенствовании вкусов широкой публики.

Сезон лета 1918 г. можно назвать промежуточным. Внешне изменений не было. В это время отремонтировали здание вокзала, привели в порядок парк. В оркестре служили 80 музыкантов. Управлял им Николай Малько, вторым капельмейстером был Евгений Вольф-Израэль. Приглашали оркестр народных инструментов во главе с Василием Андреевым.

В это время в академические каноны начали вплетаться новые элементы. Например, сезон открылся исполнением «Марсельезы». Все зрители встали во время звучания. Состоялось два концерта Детского музыкального общества, вечер русской народной поэзии, появились вечера мелодекламации.

Залы при этом были полупустыми. Это объяснялось как дороговизной билетов, так и малочисленностью летнего населения Павловска: симфоническую музыку можно было слушать и в Петрограде.

1919–1920 гг. были очень разнообразными по содержанию. По понедельникам выступал оркестр народных инструментов, а по вторникам и пятницам — симфонический. По средам шли концерты камерной музыки: П.Чайковский, Й.Брамс, Э.Григ, К.Сен-Санс, И.Бах, Г.Гендель, Л.Бетховен. Четверги посвящались камерной музыке, субботы — балетам и смешанной тематике, по воскресеньям проходили вокально-инструментальные концерты.

Проводились и детские утренники. Тогда ещё не было определено, какую музыку можно считать детской, поэтому показывали и оперу Энгельберта Гумпердинка «Ваня и Маша», и пантомиму «Горный дух и мальчик». Не все произведения действительно подходили для детей. Утренники всё же были очень популярны, и вместо запланированных двух раз в месяц их стали проводить каждое воскресенье.

В сезоне 1921 г. сделали упор на произведения русских композиторов, при этом роль чистой музыки в репертуаре снижалась. На сцене теперь ставили целые балеты, проводили хореографические вечера.

С этого времени музыкальная деятельность Павловского вокзала пошла на спад. Возродить её пытались вплоть до конца 1930-х гг., но без особого успеха. Определённую роль здесь сыграла конкуренция со стороны Летнего сада в Петрограде, где также ежедневно проводились концерты, в том числе три симфонических в неделю.

В 1923 г. открытие сезона в Павловске задержалось до 1 июля — к этому времени уже начались концерты в Сестрорецке и в Саду отдыха, где дирижировал Александр Глазунов. Билеты на сезон 1924 г. уже распределяли «через профсоюзы… со скидкой до 60% на все концерты и спектакли». Симфонические собрания в этом сезоне были редки. К концу лета даже встал вопрос о ликвидации Павловского вокзала.

Однако сезон 1925 г. всё же открылся «Большим концертом с участием артистов академических театров», но музыкальная часть в этом году была бесцветной. На следующий год Правление Северо-Западной железной дороги, заведующее вокзалом, обратилось за помощью к Анатолию Луначарскому, народному комиссару просвещения.

Анатолий Васильевич

Луначарский

С участием наркома просвещения началось возрождение музыкальной жизни Павловского вокзала. Дирижёром был приглашён Александр Гаук, два раза в неделю проводили симфонические собрания, ещё два — опереточные спектакли, один раз — эстрадные концерты. Билеты продавали в кредит и со скидкой 50%.

В 1927 г. симфонические концерты объявлялись, но их не проводили, как и в ближайшие сезоны. Лето 1933 г. всё же началось симфоническим вечером под управлением Даниила Похитонова. Определённое оживление наблюдалось в 1936–1941 гг.: по субботам и воскресеньям шли концерты симфонического оркестра Ленинградского комитета радиовещания под управлением Карла Элиасберга, Маргариты Хейфец, Гейнца Унгера и других дирижёров. К музыкальным вечерам добавлялись эстрадные и вокально-инструментальные концерты, опереточные спектакли.

Во время Великой Отечественной войны Павловск оказался в оккупации, немцев вытеснили только 24 января 1944 г. Отступавшие фашисты сожгли дворец и уничтожили здание музыкального вокзала.

Восстановление музейного комплекса началось ещё до Победы, но здание вокзала в план не включили, а железнодорожную ветку разобрали. Парк открыли для посещения 28 мая 1950 г., в следующие годы тут проводились народные гулянья, посвящённые различным памятным датам.

В 1967 г. закончили реставрацию дворца-музея. В 1970 г. прошли концерты тематического цикла «Вечера старинной музыки» камерного оркестра Выборгского дворца культуры. В 1976 г. два концерта посвятили сочинениям Дмитрия Бортнянского в 225-летие со дня его рождения.

В наши дни ОАО «РЖД» ведёт работы по восстановлению Павловского вокзала.

Окунуться в атмосферу музыкального вечера в Павловске можно благодаря фильму-концерту, снятому к 185-летию железных дорог России и 100-летию Московской филармонии. Утраченный концертный зал был воссоздан в декорациях, а для съёмок пригласили Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Музыканты исполнили «Вальс-фантазию» Михаила Глинки и «Вальс цветов» Петра Чайковского.

После

представления

Вечера на Павловском вокзале часто завершались красочным фейерверком. Под звуки оркестра и паровозные свистки над парком расцветали огненные каскады. После этого часть посетителей отправлялась на поезде в Санкт-Петербург. А некоторые оставались в вокзальной гостинице, чтобы на следующий день позавтракать в ресторане и прогуляться по парку в ожидании нового свидания с музыкой.

Звук на Вашем устройстве

должен быть включен