Музыкальный вокзал

Павловский вокзал — важнейший центр не только российской, но и мировой культуры. Его называли первой летней филармонией и «волшебным храмом в густой роще». Здесь проводились блистательные балы, выступал король вальсов Иоганн Штраус, играл Сергей Прокофьев, пел Фёдор Шаляпин, танцевали Анна Павлова и Матильда Кшесинская. А ещё история Павловского вокзала неразрывно связана с историей первой общественной железной дороги в России.

Когда в Европе колёса застучали о железное полотно, в России задались вопросом: нужна ли чугунка и нашей стране? Конечно, поезда были быстрее повозок, но многих беспокоил вопрос прибыльности.

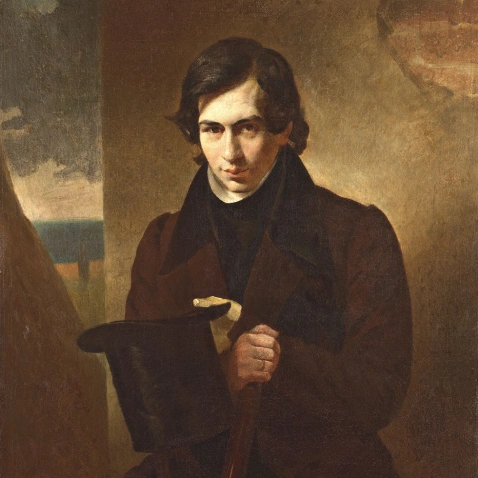

В 1834 г. в Санкт-Петербург по просьбе Корпуса горных инженеров прибыл австрийский инженер Франц Антон фон Герстнер. Он предложил построить железную дорогу из столицы в Москву. Но прежде, по мнению инженера, стоило провести эксперимент и начать «с какой‑либо небольшой дороги».

Франц Антон фон

Герстнер

Из записки Ф.А.Герстнера Николаю I

«…нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путём увеличения скорости передвижения…»

Замысел Ф.А.Герстнера нашёл поддержку. Его «союзниками» стали главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями Карл Толь, профессор и инженер-полковник Павел Мельников и предприниматель Алексей Бобринский. Вскоре и император Николай I дал добро на строительство первой железной дороги общего пользования от Санкт-Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска. Название получилось соответствующее — Царскосельская железная дорога.

Перед Ф.А.Герстнером поставили главное условие: новая дорога должна быть коммерческой и обязательно окупаться. Как же можно было побудить публику регулярно пользоваться диковинным видом транспорта? Ответ нашёлся: на конечной станции инженер задумал создать гостиницу и место развлечений для петербуржцев. Воплотилась эта идея в Павловском вокзале.

Павловск неслучайно стал конечной станцией первой железной дороги общего пользования. Этот город раньше был резиденцией Павла I и его супруги Марии Фёдоровны. Здесь был разбит прекрасный парк, построен великолепный дворец, возведены павильоны в древнегреческом стиле: Павильон трёх граций, Розовый павильон, Храм Дружбы, Колоннада Аполлона. Жуковский и другие поэты посвящали красоте Павловска стихи, аристократы из Петербурга стремились побывать там.

«Иду под рощею излучистой тропой;

Что шаг, то новая в глазах моих картина...»

Василий Андреевич Жуковский, элегия «Славянка»

Михаил Павлович

Романов

После смерти Марии Фёдоровны в 1828 г. Павловск перешёл к её сыну — великому князю Михаилу Павловичу. Он привлекал поселенцев в город, раздавая участки под дома и дачи. Однако императором он не был и достаточного финансирования на содержание парка не получал. По замыслу Ф.А.Герстнера, Павловск должен был стать местом притяжения публики.

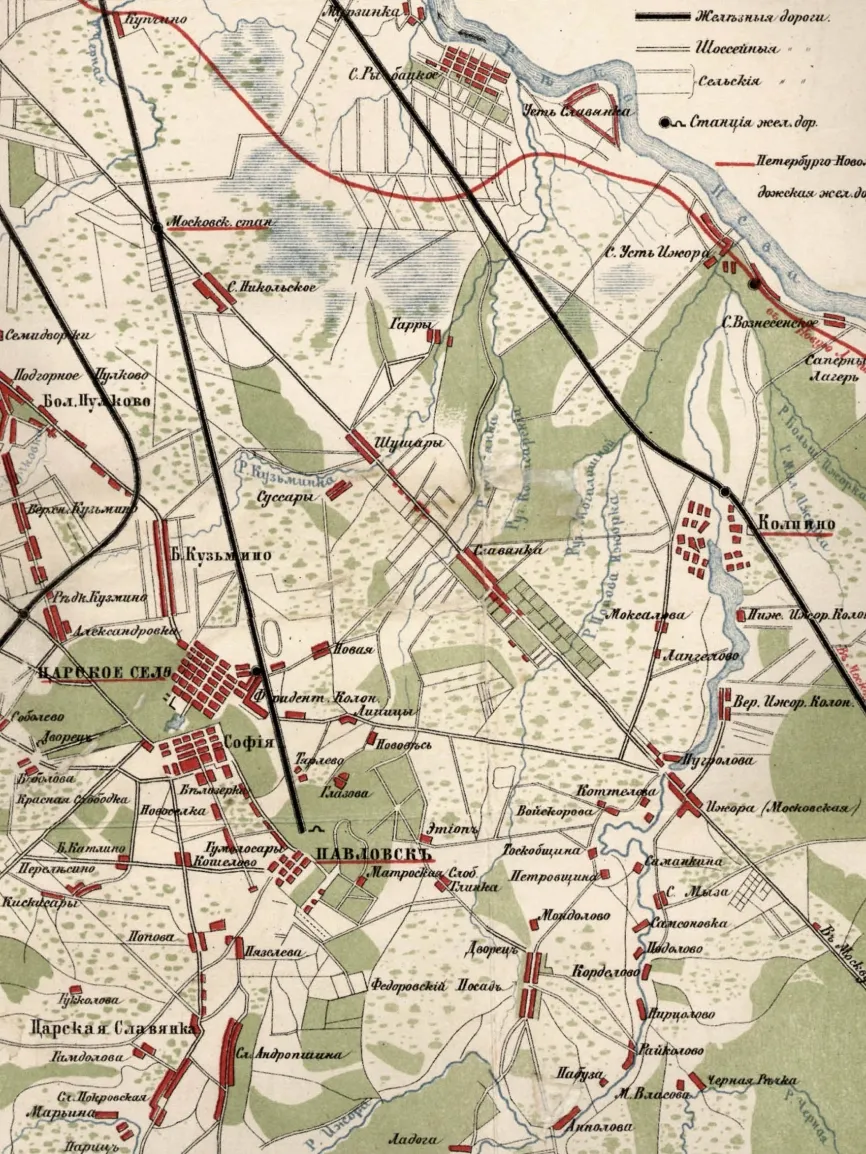

Карта Петербургских пригородных железных дорог. 1882 г.

В немалой степени направление новой дороги обусловили исключительно технические детали. Так, путь до Павловска шёл почти по прямой, а его средний подъём был крайне незначительным. Рельсы протянулись на 25,5 версты (чуть больше 27 км). Руководивший проектом Ф.А.Герстнер обещал, что добраться из Петербурга в Павловск на поезде можно будет всего за 40 минут.

Создание Царскосельской железной дороги финансировало акционерное общество, которому удалось привлечь 5 млн рублей (около 6 млрд в современных деньгах). Строительные работы начались весной 1836 г., а завершить их Ф.А.Герстнер планировал уже 1 октября.

Ширину колеи выбрали в 6 футов — 1 829 мм. Железнодорожный путь укладывали на насыпи высотой 2,9 м, чтобы полотно не заносило снегом. Паровозы, вагоны и необходимое оборудование закупали за границей. Чтобы предупреждать людей о движении поезда, да и просто привлекать внимание к причудливому изобретению, для паровозов заказали «трубные снаряды». Они состояли из 11 труб и 1 тромбона, которые играли во время движения поезда.

Между тем к осени была готова только часть пути, а насыпь в Петербурге ещё даже не начали строить. Запаздывали и поставки подвижного состава: паровозов и вагонов.

Ф.А.Герстнер нашёл выход из положения. Он организовал пробные поездки между Павловском и Царским Селом на конной тяге. Когда же прибыли паровозы, испытательный маршрут продлили до деревни Большое Кузьмино. Новый транспорт привлекал внимание местных жителей и петербуржцев. Катали на нём бесплатно, и вагоны ломились от любопытных пассажиров — в один могло забраться до 50 человек.

«Не можем изобразить, как величественно сей грозный исполин, пыша пламенем, дымом и кипящими брызгами, двинулся вперёд. Стоящие по сторонам дороги зрители изумились, видя величественное, ровное, лёгкое, притом скорое движение машины»

Газета «Северная пчела», ноябрь 1836 г.

Поезд Царскосельской железной дороги. Миниатюра с акварели художника К.П.Беггрова середины XIX века. Конец XIX в.

30 октября в 12:45 от платформы в Петербурге в Царское Село отправился первый рейс. Вёл паровоз под названием «Проворный» сам Ф.А.Герстнер. Движение до Павловска открыли 22 мая 1838 г.

Почему «вокзал»?

Пока строители прокладывали рельсы, в Павловске вовсю шло возведение вокзала, или, как тогда говорили, «воксала». Пришло это название от знаменитого английского парка Vauxhall, где проходили балы и музыкальные концерты. Такие общественные сады были крайне популярны за границей и в России.

Инженер Ф.А.Герстнер не отставал от столичной моды. Потому культурный центр в Павловске тоже нарекли воксалом. Позже так стали называть главные станции на сети железных дорог, которая стремительно разрасталась по всей империи.

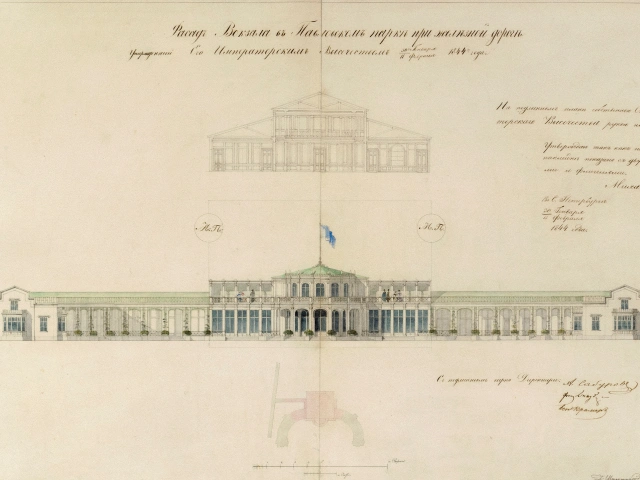

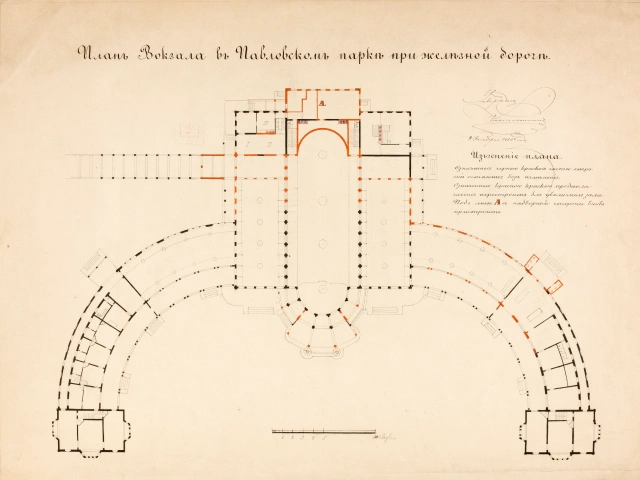

Чертёж. Павловск. Вокзал. Главный фасад. Разрез центрального корпуса. Автор - А.И.Штакеншнейдер. 1844 г.

Летний деревянный театр в Павловске. Задний фасад. Проект Н.Л.Бенуа. 1878 г.

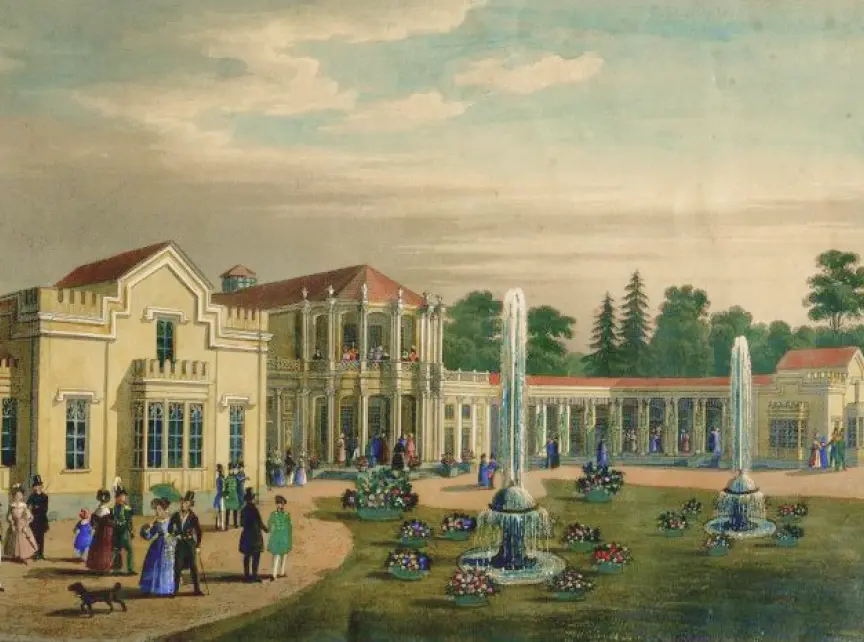

На проектирование вокзала в Павловске был объявлен конкурс. Его выиграл российский архитектор Андрей Штакеншнейдер. Деревянное здание было длиной в 107 м и высотой в два этажа. Внутри размещалась гостиница на 40 номеров, фонтан, бильярдные столы, залы для балов и маскарадов, терраса, галерея, балкон и хоры, а также ресторан. Последний предлагал отменные блюда по невысокой цене. Открытие вокзала состоялось 22 мая 1838 г.

Нестор Васильевич

Кукольник

«Вообрази себе огромное здание, расположенное в полукруге, с открытыми галереями, великолепными залами, множеством отдельных нумеров… Великолепная зала, с большим искусством расположенная… украшенная множеством четырехгранных колонн, обширными хорами и весьма затейливым фонтаном, — вся уставлена столами и снабжена двумя роскошными буфетами… На хорах музыка, внизу песни тирольцев».

Н.В.Кукольник, открытое письмо М.И.Глинке в «Северной пчеле»

По задумке Ф.А.Герстнера, Павловский вокзал должен был поражать посетителей техническими диковинками. Например, к фонтану в зимнем саду планировалось подсоединить механические стулья. Если посетитель облокачивался на спинку, работа фонтана тут же менялась. Считается, что для претворения этого плана из Англии даже приехал мастер Самуил Грай, который ранее уже конструировал подобные механизмы. Однако был ли осуществлён проект — точно сказать нельзя. Можно предположить, что стулья были уничтожены при первом пожаре в Павловском вокзале в 1844 г.

Ещё одним чудом техники, которым Ф.А.Герстнер решил поразить гостей Павловска, был аполлоникон. Это музыкальный инструмент, который изобрели в 1817 г. в Англии. Представлял он собой огромный орган с пятью клавиатурами. Инструмент мог играть и самостоятельно: мелодии записывались на специальных валиках. Работал аполлоникон от паровой машины — таковая в Павловском вокзале была и использовалась для подачи воды.

Петербуржцы быстро освоили поездки по железной дороге в Царское Село и Павловск. Между тем скорость передвижения была невысока — сообщению мешала перезаправка паровозов водой. Чтобы сократить простои, в Царском Селе производили смену состава: пассажиры подъезжали к одной платформе, а на другой их уже ждал новый поезд, готовый к отправлению в Павловск. Такой порядок действовал до 1849 г.

«…Все убедились, что дикий зверь, которого пронзительный свист сначала пугал самых отважных амазонок, послушнее выезжанной дамской верховой лошади… Собираясь на железную дорогу, надевайте бесстрашно лучшие платья… прокатитесь как по паркету и просидите полчаса в карете, как на лучшем диване»

«Северная пчела», 1838 г.

Безопасность превыше всего

Безопасность поездок по железной дороге постоянно увеличивалась: на поездах и путях разместили фонари, вагоны стали соединять цепями, а колокольчики и трубы на паровозах заменили на свисток — привыкнуть к его «варварскому» звуку люди не могли очень долго.

В 1838 г. вдоль Царскосельской дороги заработал оптический телеграф. На расстоянии 1–2 вёрст (≈2,13 км) друг от друга были поставлены вышки. Их смотрители передавали по цепочке сигналы «об остановке в следовании поезда», «о востребовании в помощь резервного паровоза» и «о востребовании оного с экипажами». Днём — чёрными шарами, ночью — красным фонарём. Конечно, подобный способ был ненадёжен, и в 1847 г. между Петербургом и Павловском протянули первую в России линию электромагнитного железнодорожного телеграфа.

Английский Воксхолл-Гарденз

Павловский вокзал

В первое время на Царскосельской железной дороге трудились шесть паровозов. Работники и пассажиры дали им яркие и красочные названия. Например, самый большой именовался «Слоном». Ещё были «Проворный», «Стрела», «Богатырь», «Орёл» и «Лев». 3 ноября 1838 г. эти имена официально закрепили за локомотивами.

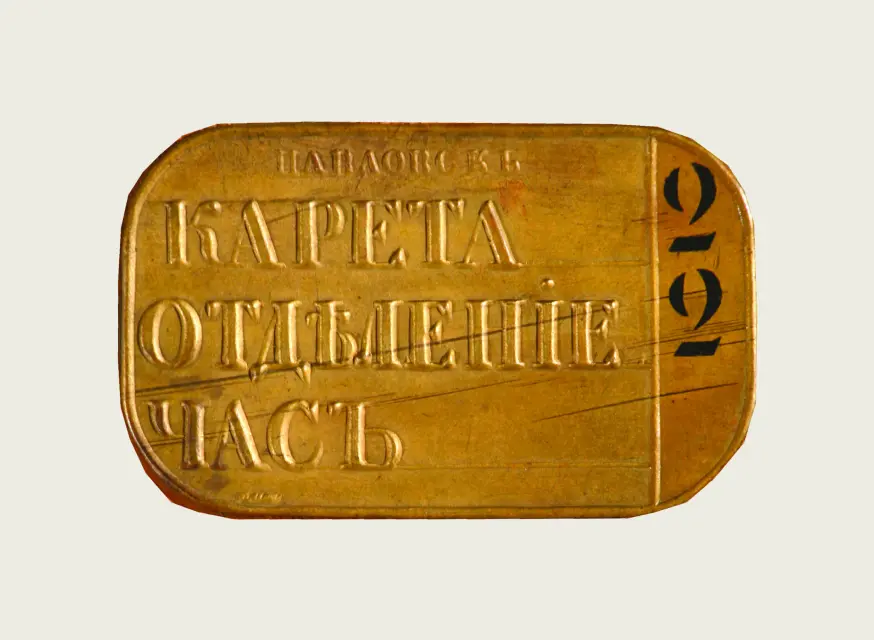

Поездка в Царское Село и Павловск проходила в вагонах четырёх классов. Наибольший комфорт предоставляли вагоны типа «берлин» — I класса. В них было три отделения на восемь человек каждое: с крышей, дверьми и окнами. Пассажиры путешествовали в мягких креслах с подлокотниками, а с 1840-х гг. — ещё и при свечном освещении. Далее шли «дилижансы» (II класс), где в каждом отделении сидело по десять человек, в креслах мягких, но без подлокотников. III класс был представлен «шарабанами» или «линейками», в которых были жёсткие скамьи, а стенки доходили лишь до половины высоты кузова. Вагоны IV класса именовались просто «ваггонами» (от английского waggon). Они не оснащались крышей и не имели рессор, которые уменьшали тряску и делали путь мягче. Вне зависимости от класса, вагоны не отапливались.

Билет I класса от Санкт-Петербурга до Царского Села. 1870-е гг.

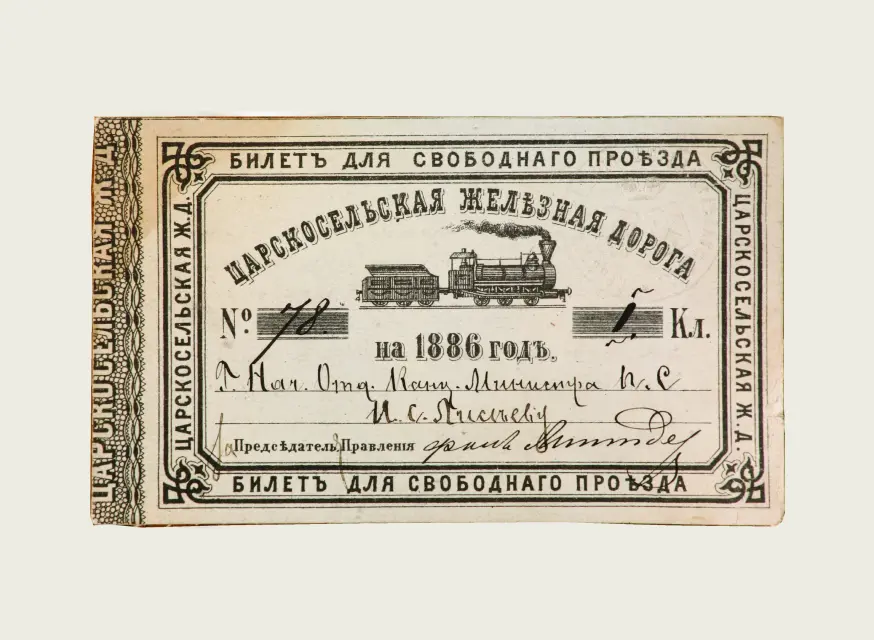

Билет I класса начальника отдела канцелярии министра путей сообщения И.С.Лисеева для свободного проезда по Царскосельской железной дороге. 1886 г.

Изначально цены на проезд по Царскосельской дороге были достаточно высокими. Билеты до Павловска, куда ходили только вагоны I и II классов, стоили 1 рубль 65 копеек соответственно. До Царского Села в III классе можно было доехать за 35 копеек, а в IV классе — за 20. Сами билеты изготавливали из латуни, за что их называли жестянками. Впоследствии их заменили билеты на бумаге и контрамарки.

Несмотря на высокие тарифы, путешествовать «по старинке» выходило дороже и дольше. Извозчики просили за проезд от Петербурга до Павловска 15–17 рублей, причём путь занимал три часа. Конный дилижанс возил пассажиров за 7 рублей, но только до Царского Села.

Билет-жетон для проезда в вагоне-линейке по Царскосельской железной дороге. 1837–1860 гг.

Билет-жетон для проезда в вагоне-карете по Царскосельской железной дороге. 1837–1860 гг.

В 1838 г. петербуржцы за несколько часов раскупили ноты новой мазурки «Паровой локомотив», посвящённой запуску железной дороги от Петербурга до Павловска. Однако в самом Павловском вокзале музыка ещё не играла большой роли и была лишь дополнением к ресторанным трапезам, гуляниям по парку и фейерверкам. Правление железной дороги понимало, что для успеха нужно было нечто большее.

Чтобы привлечь посетителей, в вокзал пригласили цыганский хор, столь любимый в дворянских кругах. Затем последовали приглашения австрийских дирижёров Йозефа Лабицкого и Йозефа Германа, которые привезли с собой моду на венские вальсы. Такой выбор оказался удачным, и Павловский вокзал стал превращаться в центр музыкальной жизни страны.

В своих выступлениях Герман совмещал лёгкую музыку (прозванную также «садовой») и серьёзные произведения Моцарта, Бетховена, Беллини. Обращался он и к русской музыке, исполняя, например, «Вальс-фантазию» Глинки и пьесы Даргомыжского.

«Герман с симфониями, танцами и галоп-паровозом собрал вокруг себя род веча… Когда же дошла очередь до галопа-паровоза, воцарилось глубокое молчание… Вот раздался варварский свисток — всё, что на своём хроматическом языке изобрели кошки, колёса и попугаи, сосредоточено в этом свистке: превосходно!»

«Северная пчела», 5 августа 1843 г.

Возрождённый из пепла

В январе 1844 г. Павловский вокзал сгорел. Его быстро восстановили — 13 мая он вновь принимал публику. Перестроенное здание отличалось большим комфортом и простором. Так, музыканты выступали уже не на хорах, а на отдельной площадке.

Удобное сообщение по железной дороге и успех вокзала в качестве летней филармонии вызвали дачный бум в самом Павловске. Строили дачи тут прежде всего люди состоятельные: высшее дворянство и богатые купцы, — но снять домик на лето или хотя бы пожить у знакомых стремились многие.

«Павловск считается первой аристократической колонией, зато и цены там чудовищны. На улицах, прилегающих к большому саду, за три комнаты с мебелью платили 360 рублей, то есть такую сумму, за которую в Галерной гавани можно купить целый дом».

«Иллюстрированная газета», 1886 г.

В 1840-х гг. в Павловск на дачные сезоны приезжал Иван Тургенев, тогда только начинающий писатель. Вместе с прозаиком и драматургом Владимиром Соллогубом они посещали музыкальные концерты на вокзале, где, по замечанию современников, резко выделялись в толпе высоким ростом и привычкой носить монокль. Своя мастерская в городе была у барона Петра Клодта — автора знаменитой конной композиции на Аничковом мосту. Жили в Павловске и родители Александра Пушкина. А в 1843 г. на музыкальном вокзале можно было встретить известного французского писателя Оноре де Бальзака со своей будущей женой Эвелиной Ганской, в то время российской подданной.

Популярность музыкальных концертов в Павловском вокзале позволяла проводить там благотворительные мероприятия. Так, уже в 1845 г. известный пианист-любитель Николай Мартынов выступал в вокзале с благотворительными вечерами. Музыка была непростой, входная плата — высокой (1 рубль 50 копеек), однако публика посещала его выступления с большим энтузиазмом. Впоследствии традиция благотворительности только укрепилась. В пользу нуждающихся шли сборы от концертов Антона Рубинштейна, а Красному Кресту перечисляли доход от выступлений оперной певицы Александры Панаевой-Карцевой. Под влиянием любви к музыке родилась и другая особенность Павловского вокзала — социальная пестрота публики. Там встречались аристократы и студенты, интеллектуалы и купцы. Все приезжали послушать великих артистов или попросту весело провести время.

Эпоха Штрауса

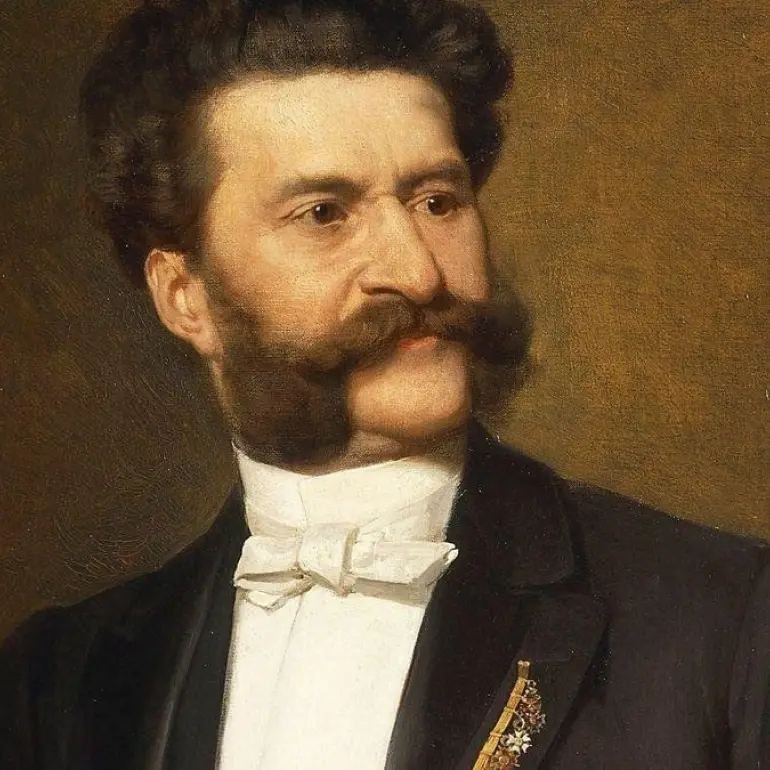

Иоганн

Штраус

Золотой век Павловского вокзала связан с именем венского дирижёра, композитора и скрипача Иоганна Штрауса (сына), признанного короля вальсов. Уже первое его выступление 6 мая 1856 г., в день открытия нового сезона, вызвало настоящий фурор. Штрауса встретили бурей аплодисментов, бесконечно вызывали на бис, а потом, по слухам, несли на руках до квартиры.

В Павловске дирижёр проработал бессменно до конца сезона 1865 г. За это время он кардинально изменил подход к концертной деятельности вокзала. При нём музыка наконец стала играть главную роль. Ресторан и прочие развлечения отошли на второй план.

Литография. Музыкальный вокзал в Павловске. Двадцатилетие Царскосельской железной дороги. Литограф - В.Ф.Тимм, автор оригинала - И.И.Шарлемань. 1862 г.

Литография. Музыкальный вокзал в Павловске. Бал по случаю 25-летия Царскосельской железной дороги. 1862 г.

Чтобы подчеркнуть произошедшие перемены, в 1860–1861 гг. вокзал перестроили. Ресторан убрали в правое крыло, а центральный зал из торжественного превратился в концертный вместимостью в 1 000 зрителей (затем и в 3 000). Одновременно на вокзале появился кабинет для чтения, а в 1864 г. перед зданием — знаменитый фонтан-фонарь, который изображён на многих открытках с видами Павловска.

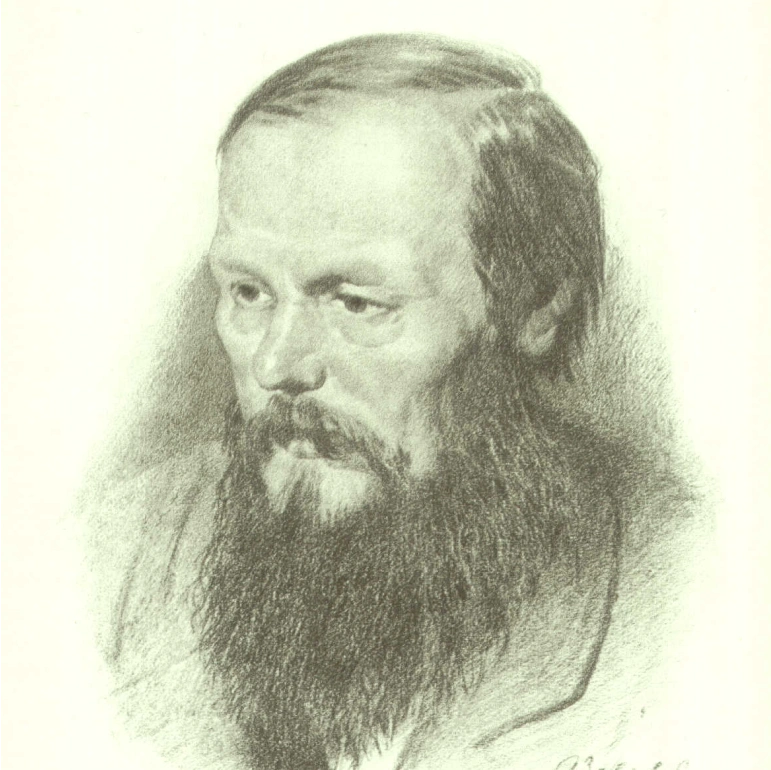

Фёдор Михайлович

Достоевский

«В Павловском воксале по будням… публика собирается „избраннее“, чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают „всякие люди“ из города. Туалеты не праздничные, но изящные. На музыку сходиться принято. Оркестр, может быть, действительно лучший из наших садовых оркестров, играет вещи новые. Приличие и чинность чрезвычайные, несмотря на некоторый общий вид семейственности и даже интимности. Знакомые, всё дачники, сходятся оглядывать друг друга. Многие исполняют это с истинным удовольствием и приходят только для этого; но есть и такие, которые ходят для одной музыки».

Ф.М.Достоевский, «Идиот»

Одним из знаменитых павловских дачников был писатель Фёдор Достоевский. Он снимал дачу в Павловске летом 1860 г. В романе «Идиот» речь идёт как раз о золотом веке Павловского вокзала, когда руководителем летней филармонии был Иоганн Штраусс. Есть предположение, что писатель бывал «на музыке» и ранее — в 1840-х гг.

Сам Павловск — с его просторами, парком, спокойной жизнью — в произведении Достоевского противопоставлен мрачному, обречённому Петербургу. Здесь происходят многие центральные сцены: сватовство главного героя к Аглае Епанчиной, встречи на зелёной скамейке, скандал в вокзале, где Настасью Филипповну публично оскорбил офицер. Интересно, что у дач, в которых жили в Павловске герои романа, есть реальные прототипы. Например, дача, где остановился князь Мышкин, — это дом штабс-капитана Титова по адресу Садовая улица, 45.

Театр начинается с…

Весной 1876 г. публику Павловского вокзала ждало радостное событие — открылся летний театр.

На самом деле история павловского театра намного старше. Театрализованные постановки в Павловске устраивали ещё при великокняжеском дворе Павла Петровича и Марии Фёдоровны в 1780–1790-х гг., то есть до провозглашения Павла императором. В 1794 г. отдельное здание для придворного театра построил архитектор Винченцо Бренна. А в 1811 г. при царствовании Александра I в Павловском парке появился открытый — как тогда его называли, воздушный — театр. Его возвели по проекту Андрея Воронихина — автора знаменитого Казанского собора в Петербурге.

Летний театр, который построили в 1875–1876 гг., ориентировался на более широкую публику. Его здание спроектировал в «садово-дачном» стиле архитектор Николай Бенуа. Зрительный зал вмещал около 900 человек. На сцене летнего театра ставили спектакли, оперетты, балеты и оперы. Там выступали такие звёзды, как Мария Ермолова, Вера Комиссаржевская, Матильда Кшесинская, Анна Павлова. В 1931 г. театр сгорел.

Николай Леонтьевич

Бенуа

«Над сценой на „портале“ папа поместил… большущие часы, но самый механизм их не поспел ко дню открытия театра, и циферблат на первых порах был заменён вставленным в его рамку изображением колоссальной головы Аполлона. Эту голову я „помогал“ делать папе, когда он (больше для собственной забавы) вздумал её написать сам».

Из воспоминаний Александра Бенуа — художника и искусствоведа, сына

архитектора Н.Л.Бенуа

Музыкальный репертуар Павловского вокзала со временем делался всё серьёзнее. В 1892 г. главным дирижёром здесь стал Николай Галкин. Он ставил перед собой цель просвещать публику и исполнял сочинения Бетховена, Шопена, Вагнера, Чайковского, Римского-Корсакова, Россини. Исполнение некоторых произведений длилось очень долго. Однако публика в целом с одобрением встретила просветительский курс дирижёра. Для тех, кто хотел чего‑то более весёлого и привычного, Н.В. Галкин оставил концерты в воскресенье и понедельник, которыми управляли вторые дирижёры.

Современники также отмечали чуткий «музыкальный нюх» Н.В.Галкина. На его концертах выступали передовые исполнители: виолончелист Александр Вержбилович, певцы Иван Ершов, Леонид Собинов, Фёдор Шаляпин.

«Идите смело вперёд по намеченному вами пути, памятуя, что все симпатии… русского общества будут сопутствовать вам в труде поднятия и выработки правильного общественного музыкального вкуса».

Из адреса публики Н.В.Галкину по окончании сезона в 1892 г.

Синематограф в Павловске

Наряду с серьёзной музыкой в Павловском вокзале в 1890-х гг. появилось новое развлечение — кинематограф. Сначала это были короткие фрагменты, как у братьев Люмьер: прибытие поезда, купающиеся люди, играющие дети — эти сцены демонстрировались на экране под марши военного оркестра. Уже тогда некоторые зрители — в частности, критик «Русской музыкальной газеты» Герман Ларош — видели в кинематографе большое будущее, предрекая симбиоз кино и музыки.

В 1911 г. в Павловске появился первый кинотеатр. Он назывался «Мулен Руж» и расположился в здании бывшего скейтинг-ринга. К 1920-м гг. это здание обветшало и киносеансы перенесли в летний театр.

В 1872 г. в Большом дворце великий князь Константин Николаевич учредил картинную галерею, где экспонировались принадлежавшие царской семье работы европейских художников. Там были выставлены шедевры испанского мастера Бартоломе Мурильо, итальянцев Антонио Корреджо и Тинторетто и многих других.

Одновременно с галереей открылся Музей древних произведений искусства. Оба музея были доступны для посещения всеми желающими с весны до глубокой осени. Во второй половине XIX в. в Павловском парке были установлены также памятники его основателям — Павлу I и Марии Фёдоровне.

В Павловском парке любил проводить время император Александр II. Там он часто встречал приехавших на дачи детей и не отказывал им во внимании — например, показывал фокусы, выпуская табачный дым из уха. Когда же о прогулках государя узнали взрослые дачники, они стали нарочно встречаться с ним. Император был вынужден обратиться к детям: «Дети, попросите дачников не встречать меня. Я и так всё время на людях, а мне хотелось бы побыть вдали от них».

Как преобразился Павловск?

За 60 лет с открытия Царскосельской железной дороги Павловск сильно изменился. Дело было не только в многочисленных дачах, появление которых вызвал успех музыкальных концертов. В Павловском парке отреставрировали Розовый павильон и Вольер, разбили теннисную площадку и устроили зоны для детей.

К 1830-м гг. в Павловске было всего 32 улицы. В начале XX в. их насчитывалось вдвое больше. Почти все городские улицы были замощены, а освещение давали газовые и керосинные фонари, хотя на вокзале освещение давно уже было электрическим. В 1911 г. власти Павловска выделили участок под строительство электростанции, и тогда же началась электрификация города. В 1910-х на центральной улице — Госпитальной — заработал общественный телефон. За три минуты разговора брали 15 копеек.

Медицинскую помощь жителям Павловска оказывали в основном частные врачи. Кроме того, действовал Мариинский придворный госпиталь, где бесплатно лечились служащие Дворцового ведомства и их семьи. Остальным полагалось платить.

Учебные учреждения города были представлены приходскими начальными школами, приходскими же училищами, благотворительными школами для бедных и частными гимназиями. В 1876 г. в Павловске началось строительство комплекса зданий Магнитной и метеорологической обсерватории. Это научное учреждение получило прекрасное оборудование и библиотеку. Поскольку создание обсерватории проходило при деятельном участии великого князя Константина Николаевича, её назвали Константиновской.

Развивался Павловский вокзал — совершенствовалась и Царскосельская железная дорога. В 1876 г. на ней был уложен второй путь, что увеличило пропускную способность и повысило безопасность движения. С 1860-х гг. на линию стали выходить паровозы с двумя ведущими колёсными парами. Они были мощнее по сравнению с первыми локомотивами, которые «толкала» только одна пара колёс. Расширение парка паровозов привело к тому, что новым моделям давали не только «имена», как раньше, но и номер. Впоследствии от «именования» локомотивов отказались.

При плановом ремонте вагоны старались сделать более комфортабельными. Например, открытые вагоны III класса получили в 1860-х гг. стенки до крыши, а в их отделке стали применять ясень. В 1870 г. в поездах устроили печное отопление. Ещё через два года его заменили паровым.

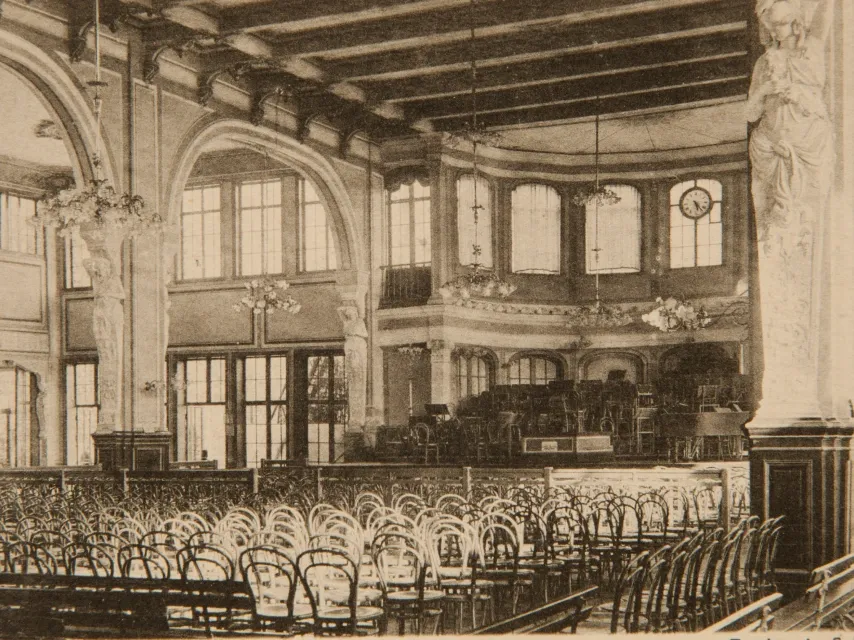

Павловск. Вокзал во время музыки. Конец XIX в.

Павловский парк. Концертный зал Музыкального вокзала. Петроград: Издание Общины Св. Евгении Красного Креста, Фототипия и типография Ф.Дресслера. Начало XX в.

Несмотря на все улучшения, Царскосельская железная дорога приносила меньшую прибыль, чем другие магистрали. 2 января 1900 г. линию выкупило Общество Московско-Виндаво-Рыбинской дороги. Этим закончилась самостоятельная история первой пассажирской железнодорожной ветки в России.

В начале XX в. пути бывшей Царскосельской железной дороги были перешиты на общероссийскую колею в 5 футов — 1 524 мм. Это позволило включить линию в магистраль на Витебск, и первым шагом здесь стала прокладка путей в обход Павловского парка. Так в Павловске появилась новая станция, но ответвление к музыкальному вокзалу продолжило действовать.

Переход на новую колею потребовал и модернизации локомотивного состава. В 1911 г. на отрезке от Петербурга до Павловска курсировал необычный поезд с питанием от аккумуляторов — по сути, рельсовый электробус. Это был первый поезд подобной конструкции, изготовленный в России, а именно — в Брянске. Он развивал скорость до 60 км/ч. Полного заряда аккумуляторов ему хватало на 110 вёрст (≈117,35 км), а подзарядка осуществлялась за два часа. Правда, салон топили по старинке — дровами.

Павловский парк. Левая часть фасада Музыкального вокзала. Санкт-Петербург: Издательство «К.П.Л.» (Константин Петрович Леонтьев). Начало XX в.

Павловский парк. Музыкальный вокзал. Санкт-Петербург: Издательство «К.П.Л.» (Константин Петрович Леонтьев). 1914 г.

У железной дороги был новый собственник, и от Павловского вокзала уже не зависел её успех, однако жизнь в нём кипела. Ведущие дирижёры и музыканты с большим успехом исполняли произведения русских и зарубежных композиторов. В 1912 г. на вокзале прозвучал Первый концерт для фортепиано с оркестром молодого композитора Сергея Прокофьева — музыка для того времени крайне новаторская. Соответственно, и отзывы критиков разделились на прямо противоположные. Одни называли Прокофьева «дарованием несомненным» и «живым… индивидуальным талантом». Другие вспоминали высказывание Антона Рубинштейна о том, что молодым композиторам он надел бы смирительную рубашку.

С началом Первой мировой войны летом 1914 г. популярность Павловского вокзала пошла на спад. Концерты продолжались, но уже без прежнего блеска. Серьёзный удар нанесли перебои в движении поездов — до Павловска попросту стало сложно доехать. Тем удивительнее, что в 1918 г. вокзал удалось отремонтировать, а парк привести в образцовый порядок. Новый сезон состоялся, хоть и прошёл в полупустом зале.

В 1920-х гг. музыкальные концерты в деятельности вокзала играли всё меньшую роль. Публика теперь предпочитала слушать музыку в Петрограде, где заработала Государственная филармония, а в Летнем саду каждый вечер проходили концерты. Зато успехом пользовались оперетты в Павловском театре. Популярность снискали также балетные представления.

«Годы разрухи и голода прервали на время почти девяностолетнюю традицию Павловска. В те дни было не до дачных поездок, да кроме того, симфонические концерты устраивались и в Летнем, и в бывшей вилле Родэ, и в саду Нардома, и, наконец, в Саду отдыха»

«Красная газета», 26 июля 1926 г.

Конец великой эпохи

Попытки вернуть музыку в Павловск не прекращались до Великой Отечественной войны. С 1936 г. даже наметилось оживление концертной деятельности. И, хотя постоянного дирижёра у вокзала не было, выступали здесь лучшие музыканты страны.

Полуразрушенный фонтан-фонарь в Павловском парке. 2024 г.

Во время фашистской оккупации 1941–1944 гг. Павловский парк пострадал катастрофически. Большая часть деревьев была вырублена, а дворец сожжён. Не уцелел и Павловский вокзал. От него остались фонтан-фонарь с Дионисом, держащим огромную чашу, и фрагменты фонтана с лягушками.

Возрождение Павловского вокзала

После войны началась кропотливая работа по реставрации парка, дворца и павильонов. Весь комплекс воссоздали в первоначальной планировке — каким он был задуман при его основателях, — и здание вокзала нарушило бы сложившийся ансамбль.

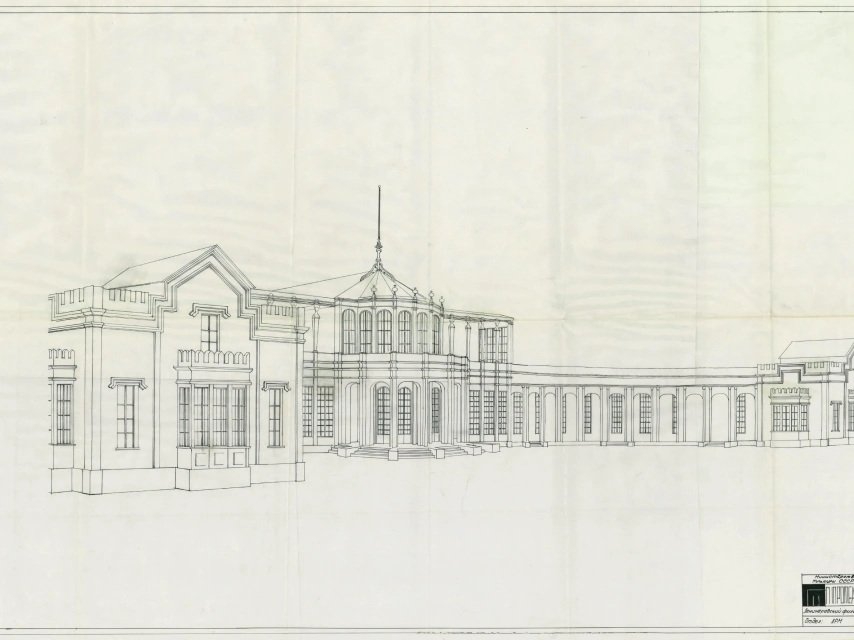

Проект воссоздания Павловского вокзала. Перспектива здания. 1978 г.

Идея восстановить вокзал появилась 30 лет спустя. В 1978 г. Павловский дворец-музей подготовил эскизный проект восстановления, однако его отложили. В XXI в. предлагались разные концепции реконструкции вокзала. Одну из них показали на Архитектурной биеннале в Венеции в рамках экспозиции «Станция Россия».

Благодаря инициативе ОАО «РЖД» в Павловске вновь заиграет музыка. По заказу компании в 2023 г. было проведено археологическое исследование и обнаружены исторические фундаменты, собрана архивная документация. В наши дни ведутся активные работы по восстановлению Павловского музыкального вокзала.

После

представления

Вечера на Павловском вокзале часто завершались красочным фейерверком. Под звуки оркестра и паровозные свистки над парком расцветали огненные каскады. После этого часть посетителей отправлялась на поезде в Санкт-Петербург. А некоторые оставались в вокзальной гостинице, чтобы на следующий день позавтракать в ресторане и прогуляться по парку в ожидании нового свидания с музыкой.

Звук на Вашем устройстве

должен быть включен